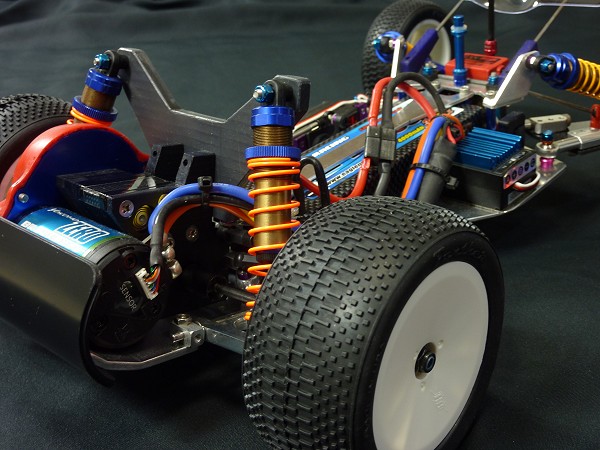

ラビット 2011 イージーカスタム

FFオフロード車の原点、それは 「 誰でも操縦しやすい 」 という特長。

その 「 イージーさ 」 に焦点をおき、とことん追求したモデル。

従来の 「 全日本選手権スペック 」 はそのままに、ビギナーからベテランまで楽しめるよう全てを見直し。

ネジ1本に至るまでメンテナンスのしやすさにも配慮した設計になっています。

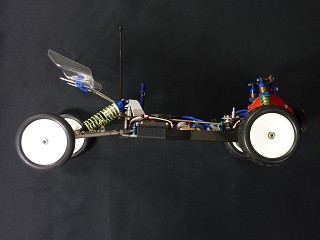

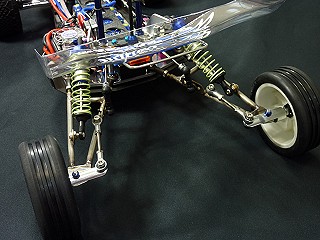

バッテリー、サーボ、アンプ、受信機など全ての重量物をシャーシに直接平積みし、徹底的に低重心化。

また、サーボ、アンプをホイールベース中心に置き、前後バランス・重心位置を最適化して走行安定性を向上。

従来のFF車にありがちな 「 重量物を全て前方に 」 という極端なレイアウトを取らなくても前輪に充分なトラクションが得られるマル秘設計。

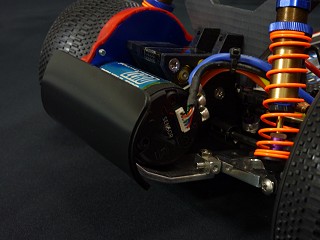

オリジナルのギヤボックスを新設計。

モーターは左右のバランス重視で中心に配置。

転倒した際に自己復帰する確率が高くなるようフロントダンパーステーの材質、形状、取付位置を徹底研究。

あらゆる路面を想定し、走破性能を高めるマルチスキッドシャーシ。

専用ギヤカバーはガラス繊維入りの強化プラスチック製。

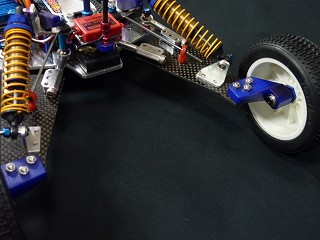

シャーシ材、フロントサスアーム等のアルミ部分は 17S ジュラルミン。

リヤサスは追従性の良いシングルカーボン仕様。剛性と粘りを両立させています。

サスアーム自体が適度にしなるおかげでリヤのグリップ性能を保ちながら回頭コントロール性能もUP。

ビギナーにも扱いやすいハンドリングを実現。

リヤアクスルホルダーは無垢材からの削りだし専用品。

FFレイアウトの最大の難点はハンドルの切れ角を大きく取れないこと。

フロントに全てが集中するため寸法的に自由度が狭い状態ですが、それぞれ絶妙に配置することで従来よりも切れ角がUP。

( 特に旋回時に重要な外側の切れ角を大幅に改善 )

総重量は 1601グラム。( 参考値です。使用するタイヤ、バッテリー、メカ等によって変わります )

全日本選手権オープンクラスならびにFFクラスのレギュレーション ( 1600グラム以上 ) に合わせています。

ラビット 2008 全日本選手権仕様

全盛期の主要メンバーを再結成し、2008年全日本選手権の本戦用に設計したマシンです。

予選通過後、本戦は辞退したため実際には使用しませんでした。

予選時はレイアウトが異なるプロトタイプを使用。

このマシンの設計は過去のラビットレーシングチームの全マシンを設計した O氏が担当。

シャーシやサスアーム等の機械加工は ラビット市販モデル RSシリーズを手がけた R.S氏が担当。

かつてのラビットFFトップビルダー2名による最強コラボマシン。

ニッケル水素 5セル専用と、6セル用の 2種類を設計。 上の写真(右)は 5セル専用シャーシ。

セル数が変わると重心位置も変わるため、それぞれ専用品を用意しています。

バッテリー、サーボ、アンプ、受信機など全ての重量物をシャーシに直接平積みし、徹底的に低重心化。

また、サーボ、アンプをホイールベース中心に置き、前後バランス・重心を最適化して走行安定性を向上。

従来のFF車にありがちな 「 重量物を全て前方に 」 という極端なレイアウトを取らなくても前輪に充分なトラクションが得られるマル秘設計。

過酷なレースでも絶大な信頼性のフル金属製リヤサスアーム。( 中空 )

あらゆる路面を想定し、走破性能を高めるマルチスキッドシャーシ。

専用のポリカ製アンダーカバーを装備。( 前部のみ 0.2ミリ厚ステンレスガード付き )

シャーシ材、フロントサスアーム等のアルミ部分は全て 17S ジュラルミン。

専用ギヤカバーはガラス繊維入りの強化プラスチック製。

RRT 1994 ( 通称 : V-94 )

3段変速のオートマチックミッション搭載マシン。

製作した当時、雑誌で話題になりました。( ラジコン技術誌1994年3月号に掲載 )

トルクコントロール付きで、常に最適なギヤが駆動する仕組み。

上の写真(右)の右下に写っているのは、当時の全日本選手権の常連・N選手と設計製作者のO氏。

シャーシ材は 7075 ( 超超ジュラルミン )、変速ミッションパーツも 7075からの削りだしオリジナルパーツ。

変速機の中身のクラッチシューは、当時人気だったエンジンカー GP-10用を流用

モーターマウントやフロントギヤボックスはヨコモ製を採用。駆動用ベルトは特注の専用品。

RRT 1991 ( 通称 : F-91 )

90年代の全日本選手権に何度も参戦した伝説のマシン。最高順位は全日本2位。

シャーシには全てシリアルナンバーが刻印されていて、上の写真は No.14 シャーシ。

設計は90年、全日本選手権の91年から実戦投入。全日本以外でも90年代後半まで活躍しました。

当時、劇場公開された某映画タイトルを参考に(笑)、通称名を命名。

リヤのダンパーステーにはフライスで削って名前を入れています。

ただしこの頃の雑誌リザルト等にはシャーシ設計・製作した O氏の名前が車名として掲載されていたり、

ドライバー名が車名として載っていたこともあったようです。

( ラジコンブーム衰退と共にチーム活動も縮小化しつつあったので、RRTの名を使ってないケースも増えてきた頃ですね )

シャーシ・搭載メカを含めて完全なシンメトリーレイアウトで、重心・前後左右のバランスに優れた構造。

ロングセラーのタミヤF-1( F103シャーシ )よりも以前にセンター縦置きステアリングサーボにしています。

製作開始当初、ギヤボックスは京商アルティマ用を搭載した物もありましたが、最終的にアソシのステルスミッションを採用。

あらゆる路面を想定し、走破性能を高めるマルチスキッドシャーシ。

シャーシ材は 7075 ( 超超ジュラルミン )、樹脂パーツ類は 66ナイロンの削りだし。

フロントサスアームやリヤアクスルシャフトなどの小物パーツも 7075からの削りだしオリジナルパーツ。

バッテリーは、ストレート振り分けレイアウトを採用。当時でも他には居ない特異なレイアウトでした。

この頃の有名FF車では、一般的に神田FFがバッテリー縦積み、古賀FFが振り分け、ラビットは横積みという認識が強かったと思われます。

横積みはあくまでも市販品のRSシリーズのほとんどが横積みだったのと、それが有名だったため。

ラビットレーシングチームではこの縦積みストレート振り分けバッテリーなど、積極的にいろいろな搭載方法にチャレンジしてます。